Michel Grossetti, sociologue, professeur à l’Université Jean Jaurès et directeur de recherche au CNRS à Toulouse et Guillaume Faburel, géographe et politiste, professeur à l’Institut d’urbanisme et l’IEP à Lyon, nous ont accordé un entretien croisé passionnant à propos des dynamiques et politiques territoriales, notamment urbaines. La métropolisation y est ici questionnée à l’aune de ces argumentions politiques, économiques, sociales et environnementales. Si les deux intellectuels semblent converger sur la critique d’une vision mythologisée et dangereuse d’un développement urbain inconséquent, ils varient quant à l’analyse des causes et des configurations à l’œuvre. Mondialisation, croissance, France périphérique, classes créatives, municipales, voici leurs réponses. Un entretien réalisé par Lauric Sophie & Nicolas Vrignaud.

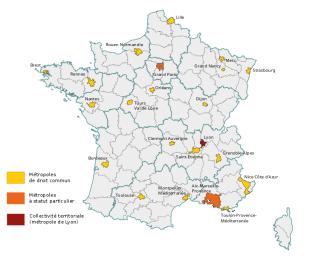

LVSL – Sous l’effet du mouvement des Gilets Jaunes, une discussion commence à éclore sur les logiques territoriales de développement, entre urbanité et ruralité. Cette éclosion politique est qui plus est, due à l’institutionnalisation politico-juridique des grandes villes en intercommunalité plus puissantes dites Métropoles, dans le cadre de la loi MAPTAM. Dans le champ universitaire, existe-t-il une définition commune – conventionnée – de ce que constitue une métropole ?

Guillaume Faburel – Si chaque discipline y va de sa propre qualification, que ce soit la géographie, l’économie et la science politique, il y a un dénominateur qui leur est souvent commun. La métropole incarne certes la « ville mère » – du grec ancien meter polis et du bas latin metropolis – mais signe à ce jour un stade très particulier de cette longue histoire urbaine, engagé depuis une quarantaine d’années dans de nombreux pays : celui néolibéral du capitalisme patriarcal. Il s’agit de polariser dans les grandes villes les nouvelles filières économiques postindustrielles et, pour y assurer les profits, de convertir rapidement leurs pouvoirs urbains aux logiques entrepreneuriales. C’est le modèle de la ville-monde qui, par les 7 plus grandes (New-York et Hong Kong, Londres et Paris, Tokyo, Singapour et Séoul) et les 120 villes qui les déclinent, pèsent 44 % du PIB international pour seulement 12 % de la population mondiale. Il y a donc du capital à fixer et de la “richesse” à produire, à condition d’être compétitif. C’est l’objectif de la réforme territoriale, en France comme ailleurs : « valoriser les fonctions économiques métropolitaines et ses réseaux de transport et développer les ressources universitaires, de recherche et d’innovation, tout en assurant la promotion internationale du territoire ». La définition minimale est donc selon moi d’abord étymologique : le suffixe « pole » de métropole s’enracine aussi dans le grec polein, qui signifie « vendre ».

Michel Grossetti – Comme beaucoup de termes désignant des portions de l’espace géographique, « métropole » est à la fois une notion analytique utilisée par les sciences sociales (principalement la géographie mais pas seulement) et une entité administrative et politique, ce qui ne manque pas de favoriser un grand nombre de confusions. Dans les années 1960, le gouvernement français cherchait à développer des « métropoles d’équilibre », des grandes villes de Province censées compenser la concentration des activités dans la région parisienne. En 2014 et 2015, dans un tout autre contexte, le gouvernement a décidé de créer une catégorie administrative pour 21 communautés de communes situées dans des agglomérations de taille variées (Paris étant la plus peuplée et Brest celle qui l’est le moins). Dans le cas du terme « métropole », la confusion est d’autant plus grande qu’il est utilisé de façon variable dans le registre analytique. Ceux qui en font usage cherchent à désigner au moyen d’un même terme une densité de population, l’insertion dans des réseaux d’échange plus ou moins étendus, des « fonctions » de « commandement » (le système urbain est perçu en France d’une manière très hiérarchique), un dynamisme économique particulier, etc. Selon les critères retenus on obtient pour la France des listes de métropoles qui vont de une (Paris) à 5, 10, 20, 30 ou plus. Donc pour répondre à la question : non, il n’existe pas dans le champ universitaire de définition commune de ce que constitue une métropole.

Grossetti : « La notion floue de métropolisation favorise une lecture globalisante et fausse de phénomènes complexes et contradictoires. »

LVSL – L’autre terme-concept connexe qui revient couramment est celui de métropolisation. Dans le sens commun, celui-ci insinuerait une tendance généralisée à la croissance de ces dites métropoles. Cette tendance est-elle vraie ? Ce concept rend-il vraiment compte de ce qu’il se passe dans les territoires ?

GF – « Phénomène d’organisation territoriale renforçant la puissance des métropoles », la métropolisation participe indéniablement d’un projet politique de croissance (productiviste) de l’économie. Cette métropolisation ne résulte donc pas d’une extension naturelle par concentration spontanée des populations. De telles concentrations ont de tout temps été le produit croisé du rendement économique par la densité, et de l’autorité politique pour la régulation et le contrôle de la promiscuité. Dans ce schéma politique, rien d’étonnant alors à ce que la statistique officielle, qui participe activement de la mise en scène et en récit de ce projet par les découpages employés (ex : « aires urbaines » depuis 1994) et les indicateurs utilisés (ex : « emplois métropolitains » depuis 2002), ne parvienne que péniblement (cf. par exemple pour le peuplement croissant des couronnes métropolitaines) à renseigner un autre phénomène, non moins croissant : le rejet social croissant du « développement » métropolitain, qui s’incarne par de plus en plus de départs des cœurs métropolitains. En fait, sans grande surprise au regard d’enquêtes antérieures sur Paris, Lyon ou encore Toulouse, seuls 13 % des français vivant dans les grandes villes souhaitent continuer à y résider (Cevipof, 2019). Et tout ceci va dynamiser certains espaces périphériques (hameaux, bourgs et petites villes), sur des bases économiques parfois bien plus autonomes.

MG – « Métropolisation » est évidemment tout aussi confus que « Métropole » : comme on ne sait pas très bien ce qu’est l’entité, on ne sait pas mieux ce qu’est le processus qui s’y réfère. On observe bien une croissance de la proportion des habitants qui résident dans des zones que l’on peut qualifier d’« urbaines », avec des variations considérables selon les villes que l’on étudie, on observe également une tendance de certaines catégories professionnelles à se concentrer dans les espaces où le marché du travail qui leur correspond est le plus favorable, une croissance du coût du logement dans certains espaces urbains qui tend à reléguer dans d’autres espaces ou en périphérie, les ménages les moins fortunés, des mouvements de départ de la région parisienne de familles constituées de couples de salariés ayant des enfants. Bref, on peut analyser des évolutions complexes des logiques résidentielles et du développement dans l’espace des activités économiques, mais la notion floue et fluctuante de « métropolisation » n’aide pas à ce travail d’analyse. Elle favorise une lecture globalisante et fausse de ces phénomènes complexes et contradictoires.

LVSL – Les métropoles sont-elles les traductions spatiales et territoriales de la mondialisation que nous vivons ?

GF – Oui, mais plus que de seules traductions spatiales, les métropoles sont les véritables creusets et leviers territoriaux de la mondialisation : accumulation financière de l’économie-monde, mise en réseau et en récit des acteurs du capitalisme… et capitaux immatériels à attirer (diplômes, savoir-faire, réseaux…) pour les emplois à pourvoir. Avec dès lors partout des relégations et évictions croissantes. Ainsi, aux fins d’attractivité, partout les paysages métropolitains mutent à une vitesse inégalée. Ce sont les grands chantiers d’équipement (transport, commerce, culture, sport, loisirs), les grandes rénovations patrimoniales des centres, les grands événements festifs et les grands circuits touristiques, les grands desseins numériques et leurs big data… sans oublier, pour être accepté, des éco-quartiers et parcs multi-fonctionnels sur le modèle Central Park, une renaturation de berges et une végétalisation des toitures, des fermes urbaines et des jardins partagés… Nous assistons en fait à une subjectivation néolibérale totale de nos existences urbaines, accompagnée d’imaginaires territoriaux du rayonnement de la mondialité urbaine (et du fétiche de la marchandise). Une réalité a toujours besoin d’être fictionnée pour être pensée (Rancière).

MG – « Mondialisation » est une notion qui n’est elle-même pas toujours très claire, mais elle l’est un peu plus que celle de « métropole » (ce n’est pas difficile …) si l’on se réfère aux évolutions des flux de biens et de personnes et de l’organisation des activités économiques. Il est évident que ces évolutions ont des effets sur les systèmes urbains. Par exemple, la relative régression en Europe des emplois de production au profit des plateformes logistiques gérant l’importation et la distribution de produits de toutes origines implique une inscription un peu différente des emplois dans l’espace géographique. De même, la croissance des emplois requérant des diplômes du supérieur et celle des effectifs étudiants eux-mêmes contribuent aussi à accroître la présence de ces populations dans de grandes agglomérations, surtout en France où les établissements d’enseignement supérieur ont été en général plutôt installés dans les grandes agglomérations (à des rythmes et avec des spécificités qui méritent une analyse spécifique). Mais, là encore, une expression comme « la métropolisation est la traduction spatiale et territoriale de la mondialisation » serait un jugement synthétique imprécis et peu fondé qui aurait pour effet malheureux de décourager les analyses précises dont nous avons besoin.

Faburel : « Les subalternes des quartiers populaires et des banlieues périphériques cultivent aujourd’hui les métropoles de leurs manageurs. (…) Tous les territoires sont ainsi dorénavant faits à la main de la métropolisation. »

LVSL – Les thuriféraires de la métropolisation ont pour idéal la cité antique ; la ville-monde dont Anne Hidalgo vante les mérites au sein de l’association des villes mondiales (C40). Or, les métropoles, telles que constituées aujourd’hui, ne tendent-elles pas à faire ressortir des organisations anciennes de la société, comme le servage ?

MG – Les « métropoles » définies par les lois successives des années 2010-2015 sont des communautés de communes parfois assez décalées par rapport aux espaces dessinés par l’analyse des indicateurs relatifs au marché du travail ou aux déplacements domicile-travail (c’est par exemple très marqué à Toulouse). Les responsables de ces nouvelles structures territoriales se sont vu attribuer des compétences nouvelles. Cela a pu amener certains de leurs élus ou techniciens à se référer à des exemples anciens. Parfois, ces discours portant sur des politiques à conduire relativement à leurs environnements géographiques m’ont rappelé l’attitude des dirigeants des cités-États italiennes de la Renaissance. Mais il ne s’agit évidemment qu’une très lointaine analogie qui n’a pas beaucoup de sens dans un contexte français où ces collectivités locales coexistent avec toutes les autres structures existantes (communes, départements, régions, etc.) et où l’on assiste de la part du gouvernement national plutôt à une recentralisation des processus de décision. Je ne vois pas de lien entre ces discours et la notion ancienne de servage, qui était une situation juridique aux contenus très variables, et qui est de mieux en mieux comprise par les historiens. Le fait que les inégalités de revenu aient recommencé à croître dans les dernières décennies ne me paraît pas pouvoir être interprété au moyen de ce type d’analogie.

GF – De prime abord, la comparaison paraît osée. Et pourtant. Il y a bien aujourd’hui l’exploitation d’une classe de travailleurs profitant à une organisation économique, et ce par assignation foncière : les espaces métropolisés. Les serfs cultivaient les terres de leurs seigneurs. Les subalternes des quartiers populaires et des banlieues périphériques cultivent aujourd’hui les métropoles de leurs manageurs. Bien sûr, les espaces se sont étendus et les choix résidentiels sont officiellement libres, mais les métropoles s’affirment aussi comme nouvelles baronnies, institutionnelles, avec une domestication des périphéries au profit du centre, son développement croissanciste : de l’urbanisme « intensif » à l’agriculture intensive, de la communication névralgique aux flux énergétiques, de la bétonisation des sols à l’excavation des terres extérieures. Tous les territoires sont ainsi dorénavant faits à la main de la métropolisation. Bien sûr, l’exploitation a changé de nature, mais peut-être pas en structure. Cet asservissement passe par un assujettissement des corps sous l’égide de « nouvelles » techniques de gouvernement des conduites (ex : numérique), pour justement toujours plus enchaîner aux passions marchandes du capital… et à leurs régimes de propriété. Comme mutation accélérée de nos espaces vécus, la métropolisation produit en fait beaucoup de servilité.

LVSL – Durant la décennie 2010, un concept a fait irruption dans le débat public, celui de “France périphérique” développé par le géographe Christophe Guilluy. Ses thèses ont irrigué l’espace médiatique et politique. Mais, son concept vous paraît-il pertinent au regard justement de notre discussion sur les dynamiques métropolitaines ?

MG – Christophe Guilluy a le mérite d’avoir produit une critique tranchante des discours dominants sur les métropoles. Il l’a fait en mobilisant des grilles de lecture qui me rappellent le marxisme des années 1970 où l’on n’hésitait pas à accorder à des entités abstraites (à l’époque « la bourgeoisie » ou « le capitalisme ») un pouvoir causal et même souvent une intentionnalité qui ne me paraissent pas constituer la bonne manière d’analyser les phénomènes complexes auxquels nous avons affaire. Mais le problème de ses analyses est qu’elles renforcent l’impression qu’il y a deux catégories d’espaces socialement cohérents et en opposition. Ainsi, selon le Canard Enchaîné (12 décembre 2018), lorsque le mouvement des « gilets jaunes » atteignait son apogée, le Président de la République aurait déclaré : « Il ne faut sûrement pas désespérer la France périphérique, mais il ne faut pas non plus désespérer celle des métropoles ». Or, ces catégories ne fonctionnent pas : les inégalités et autres variations de situation des personnes sont avant tout sociales et leur expression géographique est beaucoup plus complexe que ne le suggèrent les catégories trop abstraites et simplificatrices de « métropole » et de « France périphérique ».

GF – Le concept de “France périphérique” est pertinent et le demeure, mais selon moi bien davantage sous l’angle d’une géographie culturelle et politique. Non seulement parce que, sous le seul angle des revenus par exemple, il existe bien des exceptions spatiales à la répartition duale des richesses entre centres et périphéries, exceptions que Christophe Guilluy ne tait d’ailleurs pas, contrairement à ce que certains collègues ne cessent de lui faire dire (il est vrai qu’il a levé ce lièvre bien avant eux). De telles situations sont bien montrées par les travaux d’Olivier Bouba-Olga et de… Michel Grossetti. Mais plus encore, l’économie morale des modes de vie périphériques (rapports à la mobilité et à l’habitat, à l’énergie et à l’alimentation) et, davantage même, la désaffiliation au régime politique de la représentation (taux de défiance et d’abstention) ainsi qu’à la citoyenneté officiellement inféodée à la « participation » urbaine, valident pour moi totalement la pertinence et l’opérationnalité du concept. Le mouvement des gilets jaunes en apporte la preuve irréfutable (cf. travaux de Samuel Hayat). D’où la nécessité pour la géographie de pleinement se saisir du concept (autant qu’à la science politique de faire enfin droit à l’infra-politique). Et non pas de perpétuer des disputes statistiques stériles car totalement dépendantes des nomenclatures fonctionnelles construites dans l’intérêt des pouvoirs centraux.

Grossetti : « La notion de “classe créative” est très contestable, mais elle a le mérite de pointer l’importance croissante des activités de conception dans les économies occidentales. »

LVSL – Richard Florida, lui, est le penseur qui a inspiré les politiques de beaucoup de grandes villes dans le monde. Cet auteur, méconnu du grand public, a développé l’idée de “classes créatives”, faisant du capital créatif (des étudiants, artistes, “startupeurs”, homosexuels, minorités, etc.) le moteur de la croissance. Lors de vos recherches respectives avez-vous pu confirmer ou infirmer cette thèse ?

MG – La notion de « classe créative », qui est antérieure à sa popularisation par Florida, est très contestable, mais elle avait le mérite de pointer l’importance croissante des activités de conception dans les économies occidentales. La thèse de Florida était que ce sont les individus qui créent les emplois, et qu’au lieu de chercher à attirer des entreprises, les villes devraient chercher à attirer les « talents » de la « classe créative ». Selon lui, ces personnes sont attirées par des caractéristiques telles que la tolérance vis-à-vis des minorités, une riche activité culturelle ou un environnement urbain agréable. Les dirigeants locaux ont souvent interprété ce discours en réhabilitant des quartiers pour les faire ressembler à ce qui pourrait attirer les membres de la classe créative et en ajoutant à cela des incitations salariales ou fiscales. A part coûter cher et se faire au dépriment de politiques plus générales d’amélioration des équipements urbains, ces politiques n’ont guère eu d’effet. En effet, de nombreuses études empiriques ont montré que les personnes exerçant des professions considérées par Florida comme faisant partie de la « classe créative » ne sont pas particulièrement mobiles (au sens de partir vivre dans une autre ville) et que, lorsqu’elles le sont, elles le font pour des raisons très ordinaires (trouver un emploi intéressant, rejoindre des proches).

GF – Le concept fait débat car ne permettrait pas de renseigner finement les mutations populationnelles que connaissent à ce jour les métropoles. Il est vrai que les profils visés par les choix métropolitains apparaissent de prime abord fort divers. En plus ce que l’on regroupe habituellement sous ce vocable (emplois dans les sciences et ingénierie, dans l’architecture et le design, dans les arts et le merchandising…), il y a les élites internationales, les « nouvelles classes dirigeantes », les groupes du techno-managériat, la petite bourgeoisie intellectuelle, des jeunes bien formés (adeptes de la mobilité), un troisième âge bien portant (adeptes des commodités)…

Toutefois, ces « classes créatives » recouvrent bien une réalité. Elles incarnent, par leurs attitudes et pratiques, par leurs désirs et jouissances, les 3T de Florida (technologie, talent, tolérance) et les 3C de Glaeser (compétition, connexion et capital humain). C’est-à-dire un ethos tout à fait compatible avec les imaginaires augmentés de la marchandise que les métropoles développent. Les institutions métropolitaines s’évertuent d’ailleurs à cultiver ces imaginaires et valeurs, par les ambiances et atmosphères proposées grâce à tous les aménagements et équipements réalisées (ou programmés). Elles cherchent alors à revigorer les vertus prétendument cardinales de la grande ville, celles de l’accueil et de l’hospitalité (mais pas pour tout le monde), celles du brassage culturel et de l’émancipation individuelle (mais pas pour tout le monde)… Voilà pour moi la fertilité du concept, par-delà la difficulté à en dresser précisément le profil sociologique type : un idéal-type permettant de déplier le « nouveau » régime passionnel de l’urbain néolibéral (décrit par Ben Anderson).

LVSL – M. Faburel, vous avez évoqué l’idée qu’une réalité avait besoin d’être fictionnée pour être pensée. Alors en quoi le récit actuel, de ce que MM. Grossetti et Bouba-Olga appellent la C.A.M.E, est-il faux ? Et quels sont les récits alternatifs qui existent ?

GF – Le récit actuel a bien commencé à être décrit par la C.A.M.E., mais avec un manque important. Par-delà le bon mot, les quatre termes n’ont pas le même statut. La métropolisation est, par ses institutions économiques et politiques, la matrice du méta-récit dominant. Cette matrice, qui fait de l’Attractivité la doctrine territoriale, la Compétitivité la justification économique et l’Excellence l’imaginaire du désir, est celle de l’illimité du capital par la démesure prométhéenne et de son arrachement de nature par le productivisme. Comme développement (sur)moderne de la condition urbaine, les métropoles incarnent plus que tout autre dispositif consubstantiellement économique et politique cette fiction collective, au point que les défenseurs de la métropolisation sont persuadés que les métropoles sont la solution à l’écocide qu’elles ont elles-mêmes très largement démultiplié (cf. fameuse prophétie de la croissance verte et sa géo-ingénierie des clusters métropolitains, entre autres).

Mais, depuis les marges et les périphéries justement, et par-delà les lieux, nombreux, colonisés par les modes de vie métropolitains, d’autres récits écologiques sont bien en construction, à de nombreux endroits sur le territoire. Ils se construisent justement de plus en plus souvent en réaction à la démesure métropolitaine et à ses effets sur les vécus et les milieux. Ils dérogent de plus en plus aux formes de vie imposées et à leurs imaginaires de l’abondance et de l’opulence. Des enquêtes très récentes relayent le désir devenu majoritaire de ralentissement et de ménagement, de sobriété voire de décroissance, dans plusieurs pays occidentaux. Des travaux que j’ai pu mener auprès d’une centaine d’initiatives en France, il ressort que, bien loin de la paralysie que l’effondrement ferait peser selon les médias mainstream, nombre d’entre elles développent quelques passions joyeuses, appuyées sur un triptyque commun : habiter autrement en faisant soin au vivant, coopérer et ainsi faire économie différemment (par les savoir-faire de la terre notamment), et autogérer pour alors refaire communauté politique très directement.

On voit ainsi fleurir auto-construction et habitat autogéré, permaculture et circuits courts alimentaires, jardins collectifs et potagers communautaires, fermes sociales et monnaies complémentaires, ressourceries et centrales villageoises, coopératives intégrales et communautés existentielles, éco-hameaux et éco-villages… Et ceci n’est plus seulement l’apanage des trentenaires biens éduqués, puisqu’on y trouve de plus en plus également des précaires solitaires, des cadres surmenés… bref, toutes celles et tous ceux qui en fait tentent de débrancher des méga-machines métropolitaines et de leur fable triomphante. Voilà quels sont et où sont les véritables récits alternatifs.

MG – Ce qu’Olivier Bouba-Olga et moi avons appelé la mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, Excellence) fonctionne comme un réseau de croyances qui se renforcent les unes les autres et forment la base d’un récit mettant en scène des grandes villes en compétition pour attirer des ressources dans une économie mondialisée et faisant vivre de transferts sociaux les personnes résidant dans d’autres types d’espaces. Les études empiriques montrent que la compétition entre villes est finalement assez limitée relativement à celle qui peut exister entre des entreprises, que la notion d’attractivité ne rend pas compte des mouvements réels de population, que celle de métropolisation présente les limites que j’ai évoquées plus haut. Enfin, l’excellence correspond souvent à une croyance en l’existence de qualités individuelles permettant de distinguer les personnes talentueuses des autres alors que les activités de conception, et en particulier la recherche, sont très collectives. Les personnes qui parviennent à une forte visibilité s’appuient sur un immense travail collectif sans lequel elles ne parviendraient à rien et les écarts de visibilité résultent de phénomènes bien connus de cumul des différences qu’il ne faut pas interpréter comme des différences intrinsèques de talent.

Comme d’autres chercheurs, Olivier et moi avons bien perçu que déconstruire un récit dominant n’est pas forcément suffisant pour faire changer les perceptions. Le débat public se nourrit en effet de mythes (au sens de croyances partagées et non remises en question) et de récits qui produisent des interprétations facilement appréhendables, ce qui fait que les discours sur la complexité des situations n’ont guère de chance d’être pris en compte. Mais comment construire des récits alternatifs ? Comment donner du sens sans trahir la réalité du terrain, les données d’enquête, la complexité du monde social ? C’est très difficile. Il me semble que Thomas Piketty y arrive assez bien sur la question des inégalités mais c’est un peu une exception. En fait, je suis de plus en plus persuadé que ces récits alternatifs ne peuvent pas provenir d’une « avant-garde » ou d’intellectuels « éclairés », mais qu’ils doivent être élaborés dans le débat citoyen. Les mouvements sociaux récents de contestation des politiques publiques en matière de coût de la vie ou d’environnement montrent que les professionnels de la mise en récit sont de plus en plus laissés à l’écart ou débordés par des citoyens qui ont plus qu’auparavant les moyens intellectuels et matériels d’intervenir dans les débats et de construire des interprétations. Dès lors, il me semble que le rôle des chercheurs est de procurer au débat public des éléments de description et d’analyse, et de lutter contre les interprétations manifestement en contradiction avec les données (le « climato-scepticisme » en est un bon exemple). Il me semble préférable qu’ils évitent de se prendre pour des prophètes.

Faburel : « Il est à noter l’éclosion, enfin, des questions de métropolisation dans cette campagne, notamment sous l’angle de quelques effets délétères, sociaux ou écologiques. »

LVSL – Nous entrons dans une campagne électorale, les municipales, durant laquelle beaucoup de sujets vont être débattus. Certains commentateurs politiques donnent une importance majeure à ce scrutin local puisqu’il pourrait lourdement déterminer la fin du mandat du Président Macron. Pour vous, en tant que chercheur et citoyen, quels sont les enjeux de cette élection au regard des discussions que nous avons eues ?

GF – Il est à noter l’éclosion, enfin, des questions de métropolisation dans cette campagne, notamment sous l’angle de quelques effets délétères, sociaux ou écologiques. Il est vrai que les orientations défendues par le président du moment sont d’une décomplexion remarquée pour la « Métropole France » (et sa start-up nation), que les capacités de ces nouvelles institutions commencent à fortement façonner la vie quotidienne de millions de personnes (près de 100 milliards d’euros injectés sur 15 ans en logements et équipements), et que l’aspiration sociale à plus de démocratie directe et locale a été vivement exprimée par les Gilets jaunes ainsi que plus récemment par la désobéissance civile des mobilisations écologistes. Tout ceci non sans lien avec le déni démocratique des constructions et choix… métropolitains.

Pour quels résultats à ce stade de la campagne ? Tout faire pour que rien ne change, ou presque, fondamentalement : haro sur les voitures dans les centre-ville (avec toutes les discriminations sociales qui cela induit), pseudo concept de « forêt urbaine » avec son modèle Central Park pour la récréation des classes affairées (sans maraîchage et encore moins autonomie alimentaire, bien sûr), ou encore des budgets participatifs, qui, pur hasard sans doute, accouchent tous des mêmes projets secondaires pour le devenir planétaire (propreté des rues, entretien des squares et subventions au street art)… On est loin, très loin, y compris dans les listes citoyennes de ce jour, y compris dans toutes les listes « … en commun », de la désurbanisation devenue écologiquement vitale (débétonisation et déminéralisation), d’un autre modèle pour les petites villes, ou encore de la réquisition urgente des logements et commerces vacants dans les périphéries pour un peuplement plus équilibré du territoire.

MG – Les élections municipales sont importantes pour beaucoup de sujets de la vie quotidienne et pour les décisions concernant l’urbanisme et l’aménagement. Mais je n’ai pas le souvenir que de telles élections aient jamais bouleversé la politique nationale. Même lorsqu’on se penche sur l’histoire d’une ville comme Toulouse, on se rend compte que les décisions municipales ne sont pas toujours les plus importantes. Pour ce qui concerne l’histoire économique, sur laquelle j’ai travaillé, il faut remonter à 1907 pour trouver une décision municipale ayant eu des effets que je considère comme importants sur le devenir de la ville sur ce plan particulier. Et c’était à l’époque de ce que l’on a appelé le « socialisme municipal ». Nous sommes dans une période très différente, où le centralisme est dominant. Cela dit si ces élections pouvaient être l’occasion de remettre en cause dans le débat public les illusions du « récit métropolitain » ce serait déjà pas mal …

POUR ALLER PLUS LOIN :

Sur la notion d’attractivité, un petit texte synthétique : https://sms.hypotheses.org/2570

Voir également : https://laviedesidees.fr/La-classe-creative-au-secours-des.html.

Pour plus de détails, cf. : http://www.fondationecolo.org/activites/publications/PostUrbain-Faburel